AGATHÓN

International Journal

of Architecture, Art and Design

ISSN (online) 2532-683X

ISSN (print) 2464-9309

V. 17 (2025): POVERTÀ (SDG 1), FAME (SDG 2), SALUTE E BENESSERE (SDG 3), ISTRUZIONE DI QUALITÀ (SDG 4), EQUITA’ DI GENERE (SDG 5) | Progetti, ricerche, sinergie, compromessi

A partire dal presente volume il Comitato Scientifico Internazionale ha deciso di pubblicare una serie di volumi sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), adottati nel settembre 2015 dagli Stati membri delle Nazioni Unite (UN, 2015) e appello a un’azione urgente in grado di coniugare prosperità, sviluppo equo e protezione del nostro Pianeta, mettendo in valore la cooperazione e i partenariati tra i diversi Paesi, tra Governi nazionali e Amministrazioni locali, tra Istituzioni pubbliche e Imprese private e tra società civile e singoli individui. Tuttavia, a distanza di sei anni dalla data indicata per il loro raggiungimento, l’appello sembra non essere stato pienamente accolto, se non addirittura disatteso, e pertanto la comunità scientifica non può e non deve esimersi dal riflettere su ‘dove siamo arrivati’, ‘dove stiamo andando’ e ‘dove ancora potremmo essere in grado di arrivare’.

Una valutazione dei progressi basata sui dati è stata fatta dal Global Sustainable Development Report che, in due successivi documenti (IGS, 2019, 2023), ha sollecitato un’adeguata correzione e un’urgente accelerazione delle politiche attuative senza le quali l’umanità si troverà ad affrontare periodi prolungati di crisi e incertezza, mettendo ulteriormente a rischio a livello globale il principio di ‘non lasciare indietro nessuno’ e la salvaguardia dell’intero ecosistema. Se il Rapporto del 2019 aveva rilevato che per alcuni obiettivi la comunità internazionale avrebbe dovuto accelerare il passo, mentre per molti altri aveva confermato che il mondo era sulla buona strada, la situazione fotografata dal Rapporto 2023 è estremamente differente in quanto denuncia che su alcuni obiettivi non si è accelerato abbastanza e su altri – sicurezza alimentare, azione per il clima e protezione della biodiversità – il mondo si sta ancora muovendo nella direzione sbagliata.

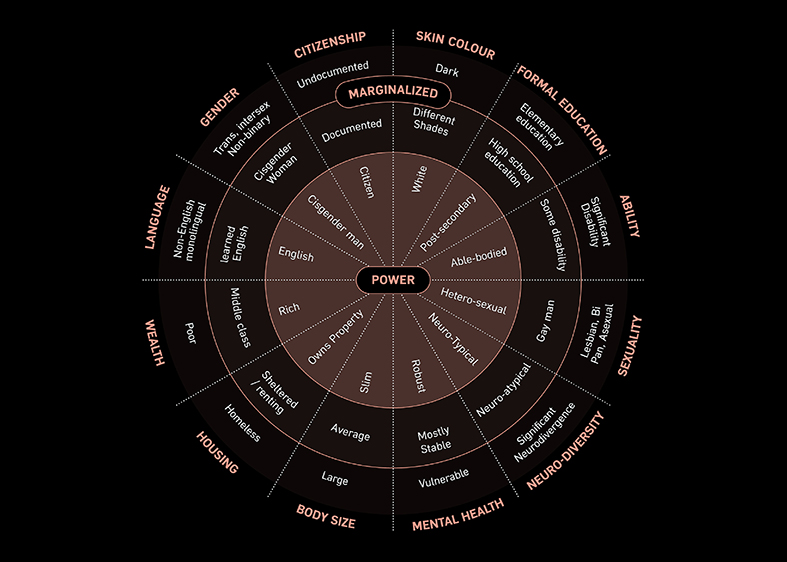

Rispetto a questo scenario appare quanto mai urgente valutare ‘cosa è necessario fare e come è possibile farlo in modo strategico’, considerando che, secondo quanto affermato dalle Nazioni Unite al momento della definizione dei SDG (UN, 2015) e confermato dallo stesso Rapporto 2019, la maggior parte degli obiettivi sono sinergici e che quelli sociali e ambientali in particolare hanno impatti sistemici che guidano il progresso complessivo verso il raggiungimento di tutti gli altri SDG. Nonostante la letteratura scientifica sulle interconnessioni tra gli SDG sia cresciuta rapidamente e numerosi studi sostengano che le sinergie superano i compromessi, esiste un potenziale elevato e non ancora pienamente indagato e sfruttato per realizzare progressi simultanei su più obiettivi attraverso una pianificazione integrata e strategie adeguate; in particolare gli Obiettivi 1 (sconfiggere la povertà), 2 (sconfiggere la fame), 3 (salute e benessere), 4 (istruzione di qualità), 5 (parità di genere), 6 (acqua pulita e servizi igienico-sanitari), 7 (energia pulita e accessibile) e 17 (partnership per gli obiettivi) sono identificati come strategici in quanto capaci di generare benefici su molti altri obiettivi (Barbier and Burgess, 2019; Randers et alii, 2019; Pham-Truffert et alii, 2020).

Ciononostante, il raggiungimento degli SDG impone necessariamente anche dei compromessi che spesso si traducono in criticità non risolte dalle prassi correnti; ne sono esempi le azioni e le strategie di promozione dell’Obiettivo 2 (sconfiggere la povertà), laddove la coltivazione di terreni e le pratiche agricole intensive generano degrado del suolo, inquinamento e perdita di biodiversità, o quelle relative all’Obiettivo 8 (lavoro dignitoso e crescita economica) quando crescita e sviluppo incontrollati determinano uno sfruttamento delle risorse naturali oltre i limiti sostenibili. Tali criticità sono confermate dal recente Global Sustainable Development Report (IGS, 2023) secondo il quale i progressi sugli Obiettivi 14 (vita sott’acqua) e 15 (vita sulla terra) sono maggiormente influenzati negativamente dai progressi in altri settori che non in positivo dalle azioni specifiche.

È da rilevare che la natura delle connessioni in termini di sinergie e compromessi tra i diversi obiettivi può variare sensibilmente in funzione delle dimensioni ‘spazio’ e ‘tempo’, ma anche all’interno di differenti redditi e gruppi di popolazione: la letteratura scientifica ad esempio mostra come la riduzione della povertà generi effetti positivi complessivi sull’Agenda 2030 nei Paesi a basso reddito, ma anche come le strategie integrate che affrontano il cambiamento climatico e le disuguaglianze siano più decisive per il raggiungimento degli obiettivi nei Paesi ad alto reddito. Questi ultimi tuttavia sembrano dover affrontare più compromessi rispetto agli altri, il che potrebbe in parte spiegare la loro lentezza nel raggiungere gli SDG (Lusseau and Mancini, 2019; Nilsson et alii, 2022; Kostetckaia and Hametner, 2022). Non è poi da trascurare che molte interconnessioni hanno un carattere transfrontaliero: secondo la OECD (2019, 2024) il 57% dei 169 target raggiungibili in un Paese può avere ricadute in altre regioni o Paesi del mondo, varcando i confini nazionali attraverso flussi di capitali, beni e risorse umane e naturali e influenzandone positivamente o negativamente il futuro e le prospettive di sviluppo. In tal senso, se da un lato non possiamo permetterci di generare impatti negativi e costosi altrove, dall’altro il mancato riconoscimento di potenziali ricadute positive in luoghi ‘lontani’ è da considerarsi una perdita di opportunità.

Tutte queste variabili rendono necessaria un’attenta comprensione delle interconnessioni in termini di sinergie e compromessi, sia per indirizzare la ricerca scientifica, sia per definire modalità e strumenti in grado di ridurre i compromessi, affrontare le incertezze e mettere in valore le opportunità specifiche del contesto, sia per supportare il processo decisionale strategico e promuovere interventi ‘rivoluzionari’. Molti sono ad oggi gli strumenti e i metodi disponibili per l’analisi integrata degli Obiettivi, il supporto alle decisioni e il monitoraggio dei progressi (Barquet et alii, 2022), come ad esempio il toolbox con linee guida per la valutazione ex-ante degli impatti promosso dalla European Commission (2023). Ciò che si richiede è una maggiore capacità di pensare in termini di sistemi, cioè di considerare gli effetti sistemici delle politiche, dei percorsi, delle misure e delle azioni, che rappresenta il miglior approccio possibile per ottimizzare le interazioni degli SDG. Anche integrare il tema degli SDG con le Digital Humanities apre a prospettive innovative in grado di valorizzare sinergie tra campi del sapere e limitare compromessi tra gli stessi SDG. Infatti nel fornire un nuovo framework in cui gli strumenti e le metodologie digitali vengono applicati allo studio delle discipline umanistiche, le Digital Humanities promuovono un approccio sistemico e integrato per affrontare le sfide globali e analizzare le dinamiche complesse tra i diversi obiettivi; si tratta di modalità differenti per monitorare, comprendere e migliorare non solo l’interazione tra gli stessi obiettivi di sviluppo sostenibile ma tra questi e le strategie e azioni.

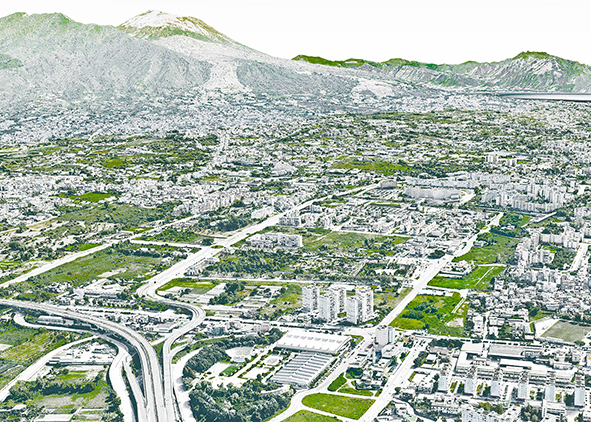

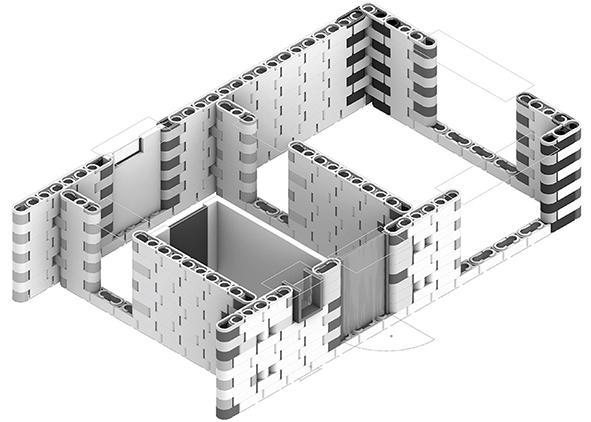

Sulla scorta di tali riflessioni il volume 17 di AGATHÓN, rivolgendosi alle aree disciplinari del Paesaggio, dell’Urbanistica, della Composizione Architettonica e Urbana, dell’Ingegneria, della Tecnologia dell’Architettura, del Design, del Restauro e Recupero e della Rappresentazione, ha selezionato una serie di contributi sul tema ‘Povertà (SDG 1), Fame (SDG 2), Salute e Benessere (SDG 3), Istruzione di Qualità (SDG 4) ed Equità di Genere (SDG 5) | Progetti, ricerche, sinergie, compromessi’ con l’intento di alimentare un confronto aperto attraverso la raccolta di saggi e riflessioni critiche, ricerche e sperimentazioni, progetti e interventi, di impronta innovativa, multidisciplinare e multiscalare che utilizzano un approccio sistemico e trattano aspetti di processo, (progetto, produzione / realizzazione e gestione), metodologie e modelli di valutazione ex-ante ed ex-post, superamento di limiti, gap e barriere, valorizzando le sinergie e limitando i compromessi con altri obiettivi. L’ambiente costruito infatti interagisce con ogni obiettivo (Thorne and Duran, 2016), ma al contempo rientra tra le attuali sfide in quanto da un lato è un grande consumatore di energia e risorse naturali e un incessante produttore di gas nocivi e rifiuti, dall’altro il modo in cui interveniamo può esacerbare disuguaglianze e incidere sulla salute umana; ciò assume particolare rilevanza nelle città, la cui importanza sia in termini di vulnerabilità che di opportunità di crescita è sottintesa in tutti gli SDG, soprattutto in considerazione del fatto che entro il 2050 circa il 70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbanizzate (UN-Habitat, 2022). Ancora una volta ciò che risulta necessario e urgente è un’azione antropica strategicamente pianificata, progettata e attuata coerentemente con più SDG in grado di garantire il miglioramento della qualità della vita, la sostenibilità, l’equità sociale, la salute e la resilienza di una comunità. In tale ottica i saggi e le ricerche pubblicati trattano i primi cinque Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nella consapevolezza che povertà, fame, salute e benessere, istruzione di qualità e parità di genere non siano domini separati, ma campi di azione e riflessione interconnessi, tra loro e con gli altri Obiettivi, su cui la progettazione – intesa nella sua estensione, urbanistica, paesaggistica, architettonica e tecnologica – può e deve esercitare un’azione sistemica. L’editoriale tenta di restituire questa complessità, evidenziando – per ciascun contributo – il tema affrontato, l’ambito disciplinare di riferimento, le scale di progetto coinvolte, le tipologie di azione impiegate e, soprattutto, l’importanza e la trasferibilità delle soluzioni sperimentate.

I contributi pubblicati nel volume 17 di AGATHÓN dimostrano che il progetto – inteso nella sua accezione più ampia e transdisciplinare – non è soltanto strumento di rappresentazione o di risposta tecnica, ma potente leva strategica per affrontare in modo sistemico le sfide dell’Agenda 2030. Povertà, fame, salute, educazione e parità di genere, al pari di altri SDG, non vanno affrontati come questioni isolate, ma come soglie interconnesse, che attraversano i corpi, gli spazi, le pratiche quotidiane e le infrastrutture culturali delle nostre società. L’Università, la ricerca e il progetto hanno oggi la responsabilità di non limitarsi a osservare, ma di agire, producendo conoscenza, costruendo strumenti operativi e attivando reti di co-progettazione con comunità, Istituzioni e territori. I saggi, le ricerche e i casi studio presentati offrono punti di vista e modelli replicabili e adattabili e parlano un linguaggio che supera gli steccati delle barriere disciplinari a favore della prossimità e della responsabilità progettuale. Per accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è tuttavia necessario superare numerose barriere: di tipo culturale, che impediscono di leggere le disuguaglianze come costrutti spaziali e progettuali; di tipo normativo, che frenano l’innovazione sociale e tecnologica; di tipo operativo, legate alla mancanza di strumenti, dati e governance multilivello; infine di tipo epistemico, che considerano il progetto come attività neutra o ancillare rispetto ai ‘veri’ motori del cambiamento. La sfida dunque è duplice: da un lato costruire un’accademia più porosa, capace di connettersi ai bisogni reali dei territori e di tradurre la ricerca in impatto, dall’altro promuovere un’idea di progetto che sappia agire in modo sostenibile ed equo sulle soglie dell’autosufficienza economica, dell’alimentazione, dell’abitare, della cura, dell’apprendimento e dell’uguaglianza di genere generando coesione, resilienza e giustizia. Progettare per gli SDG non significa solo allinearsi a una cornice globale, ma vuol dire riconoscere che ogni atto progettuale è, oggi più che mai, un atto politico, ambientale e sociale. In tal senso i contributi pubblicati indicano già una direzione: un’alleanza nuova tra sapere e trasformazione, tra ricerca e comunità, tra spazio e giustizia.