AGATHÓN

International Journal

of Architecture, Art and Design

ISSN (online) 2532-683X

ISSN (print) 2464-9309

Avvisi

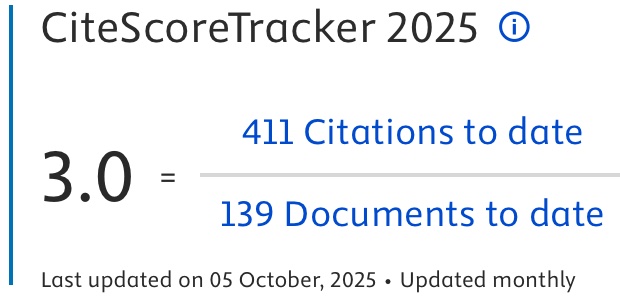

La Direzione Scientifica è lieta di comunicare a tutta la Comunità Accademica e Scientifica che AGATHON è stata indicizzata su SCOPUS a partire dal 2023 e inserita nell’elenco ANVUR delle Riviste di Classe A per l’area 08 (settori 08C1, 08D1, 08E1, 08E2 e 08F1) e nell’elenco ANVUR delle Riviste di Scientifiche per l’area 08 (settori 08C1, 08D1, 08E1, 08E2 e 08F1) a partire dal gennaio 2017. Per il raggiungimento del prestigioso traguardo si ringraziano i componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Editoriale, gli Autori che hanno pubblicato i loro saggi e loro ricerche, i Referee per la rigorosa attività di revisione e tutto lo Staff di redazione, segreteria e produzione per la professionalità e il lavoro quotidiano.

pubblicato il 07-06-2023

aggiornato il 28-07-2025

NetScientificJournals.com è online e gratuito

NetScientificJournals.com è il nuovo portale delle riviste scientifiche, una biblioteca virtuale con un’ampia raccolta (costantemente aggiornata) di riviste che pubblicano saggi, ricerche e sperimentazioni su Architettura, Ingegneria Civile, Design, Energy Systems, Storia dell’Architettura, Rappresentazione, Restauro, Tecnologia, e Urbanistica.

NetScientificJournals.com è un nuovo e innovativo smart tool utile per

– Comitati Editoriali ed Editori interessati a promuovere le proprie riviste, le calls e i convegni a una vasta Comunità scientifica;

– Studiosi e Ricercatori che vogliono trovare informazioni utili su specifici temi e riviste o convegni su cui pubblicare i risultati delle proprie ricerche, sperimentazioni e saggi, pianificando e gestendo al meglio le varie scadenze editoriali attraverso l’attivazione e la pianificazione di alerts.

pubblicato il 07-09-2022

IEREK CONFERENCE

LANDSCAPES ACROSS THE MEDITERRANEAN (CROSSMED)

2nd Edition

Abstract Submission Deadline

2025-8-01

Event Date

from 2025-12-09 to 2025-12-11

Location

Faculty of Economics and Business, University of Granada, Granada, Spain

Organizer

IEREK

Contacts

crossmed@ierek-scholar.org

URL

https://www.ierek.com/events/landscapes-across-the-mediterranean-crossmed-2nd-edition

Conference Proceedings

All accepted and peer-reviewed papers from the conference will be published in high-impact outlets by Springer Nature or IEREK Press. Publication opportunities include:

– Advances in Science, Technology & Innovation (ASTI) – a Scopus-indexed Springer book series focusing on sustainable development and innovation;

– Sustainable Landscape Planning and Natural Resources Management (SLNR) – Springer book series on sustainable landscapes and resource management;

– Sustainable Civil Infrastructures (SUCI) – a Scopus- and EI Compendex-indexed Springer series on sustainable infrastructure and engineering.

Additionally, selected high-quality papers may be considered for special issues in renowned journals, such as:

– Social Indicators Research (Q1 Scopus/ISI – Springer Nature);

– International Journal of Environmental Studies (Q2 Scopus – Taylor & Francis).

Papers may also be published in IEREK Press Journals, including Environmental Science & Sustainable Development (ESSD), ARChive, and Resourceedings.

These opportunities provide authors with global visibility and indexing in Scopus and Web of Science.

Conference Themes

The Landscapes Across the Mediterranean (CrossMED) – 2nd Edition conference explores the unique connection between Mediterranean landscapes, cultural heritage, and sustainable development. It aims to bring together academics, professionals, policymakers, and innovators to discuss solutions for climate resilience, heritage preservation, urban design, and environmental management in the region.

Organized in cooperation with the University of Granada, the conference provides a platform for interdisciplinary dialogue through presentations, workshops, and networking opportunities. It covers a wide range of themes, including:

– Landscape Architecture and Urban Design – sustainable materials, climate-responsive design, and integration of renewable energy;

– Coastal and Cultural Landscapes – conservation, tourism, and adaptive reuse of heritage sites;

– Ecological Resilience and Land Use – biodiversity conservation, adaptive management, and restoration strategies;

– Renewable Energy and Smart Technologies – AI-powered sustainability applications, green infrastructure, and energy-efficient solutions;

– Economic and Social Development – addressing inequalities, migration, tourism, and regional cooperation.

By fostering collaboration among experts from diverse disciplines, CrossMED seeks to generate innovative ideas and practical strategies to protect, manage, and enhance Mediterranean landscapes for future generations. It serves as a hub for exchanging knowledge and shaping sustainable solutions that integrate culture, environment, and technology.

Topics

– Architecture Landscape in Mediterranean Regions

– Coastal Landscapes and Sustainable Development

– Cultural Landscapes and Societal Well-Being

– Ecological Resilience and Adaptive Management

– Economic Challenges and Opportunities in the Mediterranean Region

– Historical Landscapes and Urban Heritage

– International Economy and Cross-Border Collaboration

– Landscape Conservation and Restoration

– Planning and Designing Urban Open Spaces in Mediterranean Cities

– Renewable Energy and Landscape Integration

– Sustainable Land Use and Ecosystem Services

– Territorial Policies

– Tourism and Heritage Sustainable Management

– Water Resource Management and Sustainability

– Special Session 1: Sustainable Economy and Eco-Technology: Exploring Eco-Economics Strategies for Sustainable Growth and Environmental Health

– Special Session 2: Sustainable AI-Powered Applications: Integrating AI and Sustainability: Pioneering Innovations for a Greener Future

pubblicato il 28-07-2025

Call for Papers | submission deadline 3 May 2025

LA CITTÀ CROCEVIA

Relazioni e scambi, intersezioni e incroci nelle realtà umane

From 10.09.25 to 13.09.25

AISU and DARCH (University of Palermo) | Palermo (ITA) Viale delle Scienze, Ed. 14

info | www.aisuinternational.org/palermo-2025-home/

Session 6.16 | Experiences of sustainable urban regeneration of historical cities

It is clear that historical cities have played, in recent decades, the role of crossroads of design ideas and their implementation. The aim of political decision makers and communities is the social, economic and cultural development of citizens and territory, but the pursuit of environmental sustainability is becoming increasingly important, since it is necessary to ensure the contrast to the effects of climate change. By declining them in a wide variety of experiences, to adapt to the needs of the contemporary world, solutions are sought for a future on a human scale, based on sustainable urban regeneration processes. While respecting the distinctive morphological characteristics of cities and their stratifications, different interpretations seem to emerge in the way of addressing the complex problems, which are exemplified in choices modulated in relation to the scale of values and priorities: a particular interest is observed for technological innovation in the field of transport, for the adaptation of road infrastructures, for the improvement of the conditions of the suburbs or the fruition of historic centres, for the enhancement of architectural heritage and for energy efficiency, for the adaptation of green infrastructures, or even for the issues of safety and occupational protection. Starting from these findings, the Session intends to collect the experiences of research, investigation, planning or implementation on sustainable urban regeneration at the various possible scales, completed or in the process of being implemented, at national and international level, mainly related to historic centres highlighting the salient aspects and benefits so that they can act as a stimulus for further activities of knowledge, planning and implementation.

Contacts: claudia.aveta@unipi.it | gasparemassimo.ventimiglia@unipa.it

pubblicato il 31-03-2025

THE GREAT VORTEX EXODUS | AI DREAMS IN THE GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH

A critical investigation crossing Artificial Intelligence & Post-Environmental Design in Architecture curated by Giuseppe Ridolfi.

MAD Murate Art District | Piazza delle Murate, 50122 Firenze (IT)

From 04.10.24 to 18.10.24

Info | www.mailab.biz/thegreatvortex

pubblicalto il 29-09-2024

Call for Papers | Submission deadline 31 July 2020

Design to connect – People / Assets / Processes

Palermo (ITA), 2021 – date to be defined

info | http://www.societaitalianadesign.it/?bandi=call-sid2020-2

pubblicato il 01-07-2020

Call for Abstract | submission deadline 25 November 2019

International Conference | DESIGN IN THE DIGITAL AGE. TECHNOLOGY, NATURE, CULTURE

Naples (ITA), 1-2 July 2021

info | http://www.sitda.net/naples2020/

pubblicato il 17-11-2019

VIII Forum ProArch | The architectural project as an intersection of knowledge

Naples (ITA), 21-23 November 2019

info | https://progettazionearchitettonica.eu/

pubblicato il 16-11-2019

International Conference | ARCHi_Cottura: atelier for domestic space between food, architecture and design

Castellammare del Golfo (ITA) | 18-20 October 2019

info | http://archicottura.it/

In riferimento all’articolo “Progetto ambientale ed esperienze multisensoriali. Spazio integrato per attività di simulazione” pubblicato su Agathon 07 | 2020, gli autori (Prof. Mario Bisson, Prof. Stefania Palmieri, Dr. Alessandro Ianniello del Politecnico di Milano) precisano quanto segue.

Lo spazio multisensoriale immersivo, installato a Novara presso l’Università del Piemonte Orientale (UPO), era stato studiato e realizzato dalla società Logos Centro Studi Srl, e da essa denominato e-REAL®. Fra le caratteristiche innovative del suddetto spazio rientra l’uso integrato di pareti capacitive, sensori di prossimità e proiettori a raggio ultracorto, il tutto combinato secondo un layout progettato da Logos e funzionante con software della stessa Logos che a loro volta riflettono uno specifico modello andragogico e psico-pedagogico. Dello stesso tipo è lo spazio multisensoriale immersivo installato da Logos presso il Politecnico di Milano nel laboratorio EDME.

pubblicato il 23-03-2021

BOOK REVIEWS

Rispoli, Micol (2024), Architecture in crisis – Experiments with more-than-human participation, Cratèra, Napoli.

by Dario Russo

In Architecture in Crisis, Micol Rispoli esplora la crisi sistemica dell’architettura contemporanea, sfidando le basi moderniste e proponendo una visione che supera il design centrato sull’utente, avvicinandosi a un concetto di humanity-centred design, come lo definisce Donald Norman (2023). Quest’opera critica emerge da una profonda insoddisfazione verso un’architettura autoreferenziale e propone di reinventare il concetto di partecipazione per includere attori diversi, umani e non, riconoscendone l’agenzia. Fin dall’inizio, Rispoli spinge il lettore a immaginare un’architettura che si apra al contesto complesso e interdipendente che abitiamo, critica un approccio accademico e professionale spesso distaccato dal reale e offre esempi di pratiche partecipative che sfidano le convenzioni moderniste.

Nel primo capitolo (The Who and How of Participation) Rispoli critica il modello modernista che affida l’architettura esclusivamente agli esperti, lontani dai contesti reali. Analizza un movimento critico nato dagli anni Sessanta che vede l’architettura come strumento di trasformazione sociale, in risposta a crisi climatiche e disuguaglianze. Tra i casi discussi, spicca l’approccio aperto di Giancarlo De Carlo, il quale, con il quartiere Matteotti di Terni, coinvolse i futuri residenti nel processo progettuale, valorizzando il dialogo e respingendo l’imposizione dall’alto. Rispoli avverte poi sui pericoli della partecipazione superficiale e propone un modello che includa le voci emarginate e riconosca l’agenzia degli attori non umani, aprendo un dialogo con l’ambiente che condividiamo.

Nel secondo capitolo (The Way in Which Architects Are Trained) Rispoli indaga come la pedagogia architettonica occidentale abbia costruito la figura dell’architetto come ‘esperto-soggetto’, orientando i futuri professionisti verso un approccio normativo che ignora spesso il contesto storico e sociale. L’autrice analizza il Bauhaus come simbolo di questa tradizione, nato per unire arte e artigianato e sviluppare un design adatto alla produzione di massa, ma trasformato in un modello che ha standardizzato l’estetica e il linguaggio spaziale, riducendo l’architettura a uno schema universale privo di considerazione per le diversità culturali e sociali. Questa eredità, consolidatasi nei manuali di architettura, ha rafforzato un approccio tecnico e distaccato che ancora oggi domina la formazione architettonica, spesso a scapito di modelli più inclusivi.

Il terzo capitolo (The Things of Architecture) introduce il contributo degli Science and Technology Studies (STS) e della Actor-Network Theory (ANT) nella ridefinizione della partecipazione in architettura, includendo attori non umani nel processo progettuale. Gli STS, nati negli anni Settanta per esplorare il potere e il valore politico degli oggetti materiali, e l’ANT ampliano la ‘società’ a reti di elementi umani e non umani, scardinando le tradizionali dicotomie come natura/cultura e umano/non umano. In architettura, questo approccio descrive il design come ‘ingegneria eterogenea’, dove oggetti e pratiche si influenzano reciprocamente. Autori come Isabelle Stengers e María Puig de la Bellacasa sottolineano il valore di una partecipazione etica e inclusiva, invitando a considerare anche attori non umani come parte del processo. Questa visione trasforma la città in un ‘processo ecologico’ in evoluzione, proponendo un design che non solo risolve problemi ma democratizza il sapere tecnico, rendendo gli oggetti progettuali veri ‘attori politici’.

Nel quarto capitolo (Transforming and Re-learning Architecture) Rispoli esamina l’intersezione tra progettazione e relazioni ‘more-than-human’, includendo elementi non umani come natura e materiali atmosferici. Attraverso gli studi di scienza e tecnologia (STS), l’autrice propone un’architettura collaborativa e aperta alla trasformazione, superando la visione tradizionale di costruzione di oggetti statici. Si evidenzia così il bisogno di metodi che considerino processi dinamici e attori eterogenei (umani e non) nella costruzione dell’ambiente. Con esempi come l’Office for Political Innovation e il Controversy Mapping di Albena Yaneva, Rispoli dimostra come il coinvolgimento di attori diversi favorisca ‘assemblaggi’ spaziali sostenibili. La partecipazione e l’adattamento ridefiniscono così l’architettura come un processo di apprendimento continuo, invitando a sperimentazioni multisensoriali e multispecie.

Nel quinto capitolo (Participatory Architectural Design Beyond the ‘Capacity Contract?), Rispoli esplora il potenziale della neurodiversità e delle differenze corporee per trasformare le pratiche di design convenzionali. Attraverso la sua esperienza al Stadtlabor di Berlino e la relazione con Moritz, un individuo neurodivergente, l’autrice ridefinisce il ruolo dell’utente e il concetto di partecipazione architettonica. Il capitolo critica il ‘contratto di capacità’ – che, secondo Simplican, esclude chi non può esprimersi secondo norme comuni – e propone la neurodiversità come risorsa per sfidare tale paradigma. Citando esempi come Deligny, Rispoli suggerisce una ‘ricetta aperta’ che incoraggia un design partecipativo inclusivo, sensibile alla diversità sensoriale e corporea. Le ‘linee guida’ diventano così strumenti flessibili e dinamici, capaci di adattarsi alle esigenze di utenti con sensibilità differenti, evolvendo oltre le rigide norme standard dell’architettura normativa.

Il volume si chiude con un interludio, che sottolinea l’importanza di documentare il processo progettuale come atto di ‘amore reciproco’ e comprensione. Contrariamente al modello tradizionale, in cui il progettista viene visto come l’esperto che impone una visione finale, qui la documentazione diventa un mezzo per condividere incertezze e vulnerabilità, aprendo il processo creativo a una dimensione collettiva. Rispoli racconta il suo tentativo di ‘imparare a essere influenzata’ da Moritz, attraverso un processo auto-pedagogico che mira a comprendere le sue percezioni uniche, arrivando persino a progettare strumenti per arricchire la propria sensibilità spaziale. Questa fase di esplorazione urbana mette in luce i limiti degli strumenti di design tradizionali nel rappresentare esperienze soggettive, proponendo al loro posto linee guida flessibili che favoriscano una progettazione inclusiva e aperta alla diversità dei bisogni umani e non umani.

In un frangente in cui il design si trova a ridefinire il proprio ruolo sociale, Architecture in crisis rappresenta un contributo interessante al dibattito sull’innovazione sociale e sulla capacità del design di rispondere ai bisogni emergenti delle comunità locali. L’approccio humanity-centred design, messo in luce da Rispoli, risponde all’urgenza di un’architettura capace di aprirsi ai temi della diversità, della partecipazione inclusiva e della sostenibilità. Superando il concetto di user-centred design, l’autrice esplora pratiche che danno spazio a esperienze multisensoriali e multiculturali, proponendo un design che non solo si adatta alle differenze, ma che le integra in un processo condiviso di co-progettazione. In un’epoca segnata da crisi ambientali e sociali, questo libro incarna la ricerca di un design capace di coltivare nuove forme di convivenza e resilienza collettiva, sottolineando l’importanza di linee guida flessibili e partecipative, più che di rigidi standard normativi. Architecture in crisis diventa così una risorsa per chi cerca di progettare con e per le comunità, dando voce anche agli attori non umani, e incoraggiando un cambiamento verso un design realmente inclusivo e umano.

pubblicato il 31-12-2024